大徳寺塔頭巡り。

元々は、京都冬の旅の特別拝観で、大光院が拝観できると知って行ってみた。

行ってみると大光院だけでなく、聚光院も特別拝観の対象になってた。

ならば、どうせなら、普段から公開してるところも行ってみようと思ってしまったので、

期せずして、大徳寺塔頭巡りになってしまった。

ちなみに大徳寺本体は、外から覗き見るくらいで拝観できる施設はないようだ。

京都の他の寺院とは一線を画して、宗教寺院として独自の道を歩んでるのか、

なんかそういうところ、好感持てるなあ。

次々に観て回ったが、塔頭ひとつひとつに

日本史の教科書に出てきそうな人物との歴史があって、

素晴らしい庭があって、襖の絵も狩野派中心に素晴らしいものを持ってらっしゃる。

いずれ劣らぬ名塔頭ばかり。

あんまり次々に観て、どれがどれだかわからなくなったので、

まとめて写真掲載します。

瓦を埋め込んでる。

よく見る技法だが、組み合わせで

デザイン性が際立ってた。

いい!

石塀は仏教建築には珍しい気がした。

いくつかの塔頭観てると、構造としては、だいたい同じで、

入口から渡り廊下で方丈に繋がり、

方丈の四周に庭があり(ほぼ枯山水)、

その方丈のどこかから茶室に繋がっている、というスタイルだった。

で、それぞれが、どれも、地方の町にあれば、それだけで観光名所になるくらい、

由緒や歴史があって、庭も建物も襖絵も立派なのだから、参ってしまう。

さすが、かつては京都五山の上の別格で、

一休さんや千利休ゆかりの寺で、

織田信長はじめ、細川忠興ガラシャ夫妻、毛利元就、小早川隆景など

数々の戦国武将たちの墓所がある名刹ですわ。

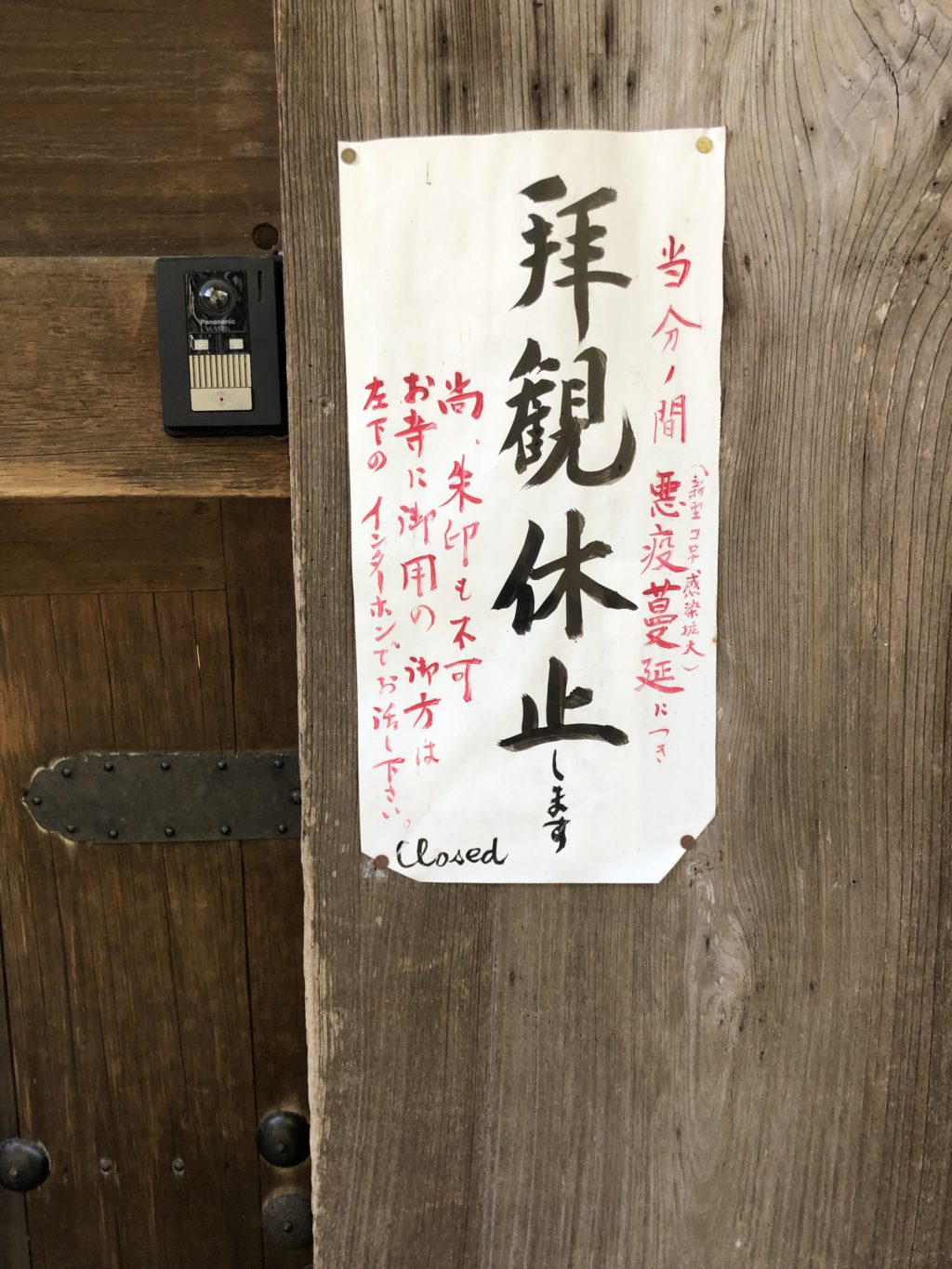

塔頭も、もともと拝観謝絶(強い言葉やなあ)だったり、

この状況で拝観休止だったり、

商売っ気がないとこが、凛々しくて素敵です。

どこの塔頭か忘れましたが、

アライグマの被害に悩まれてるようでした。

こんな京都市内でも、出るんや。

元ペットなんやろなあ。

ほんまは北大路挟んで向かいの船岡山、建勲神社にもいくつもりだったのですが、

時間的にも体力的にも限界近かったので、

反対側の今宮神社に行って揚げ餅食って帰りました。

建勲神社のある船岡山は、平安京の基準になった山で、

その真南に大極殿や朱雀大路のあったところなので、

山頂から、南側を観てみたかったんですわ。

まあ、もう少しあったかくなったら、また出かけましょう。