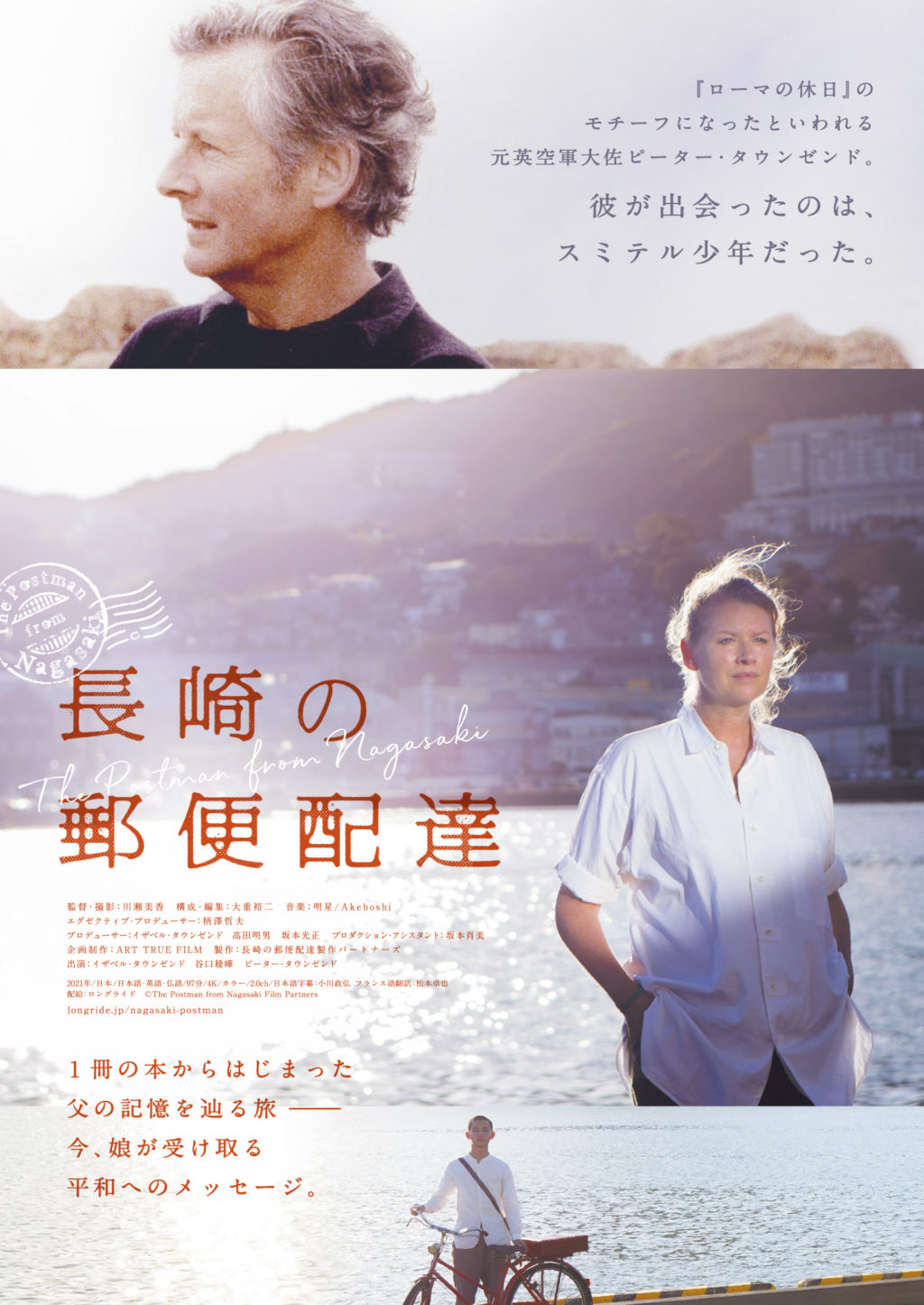

戦争記憶の伝承は、かくも難しい。映画「長崎の郵便配達」。

ピーター・タウンゼンドと聞いて「who?」と思う人も、「who!」と思う人もいるでしょうが、

The Whoのギター弾きながらジャンプする人ではありません。

第二次世界大戦の英国パイロットとして英雄になり、

英王室とのロマンスで「ローマの休日」のモチーフともなったとも言われる人らしいです。

戦後は、ジャーナリスト&作家として活躍され、

英雄軍人から一転して、戦争被害者となった子どもたちに注目するようになった人です。

その取材の一環として、彼は16歳で郵便局員として長崎で働いてるときに被爆して、

凄まじい火傷を負いながら生き延びた谷口稜曄(スミテル)さんと出会い、

彼のことを書いたノンフィクション小説「THE POSTMAN OF NAGASAKI」を出版します。

今では、ピーター・タウンゼンドさんも谷口稜曄さんも故人ですが、

ピーター・タウンゼンドさんの娘さんが、父の足跡を追うようにして、

谷口さんを通じて、長崎の原爆被害に迫る映画が「長崎の郵便配達」です。

娘さんの言葉を通して、父への愛惜も交えながら、

少し情緒的に美しく描いてるので、

よけい、原爆の悲惨さが強調されます。

ピーター・タウンゼンドさんが残した膨大な取材カセットテープから、

ピーターさんや谷口さんの、今まで公開されてない肉声が聞こえてきます。

歴史的資料としても価値ある映画なのかもしれません。

ただ、当事者ではないピーターさんの娘さんと監督の川瀬美香さんの目を通して語られるので、

少し、現場が遠く感じてしまったりはします。

情緒的な映像から、そんな気持ちになる部分もあるのかな?

そして、やはり谷口さんの証言以上の新事実が出てきてないのもあって、

どこか遠くから眺めてるような気分になるところもあります。

観てて「なんかグサッと来るところが少ないんよなあ」と思ったのですが、

ふと「伝承の難しさ」ということを思いました。

沖縄でも、今や本物の沖縄戦を体験した人が少なくなってきて、

戦争体験の伝承が、大きな曲がり角に来てる印象がありますが、

それと同じことが、この映画にも言えるのかもしれない。

こんだけ良くできていて、新資料(ピーターさんの取材カセットテープ)があっても、

そんな印象を抱いてしまうのか。

これから、戦争体験を次の世代に伝えていくことは、

より難しくなってくるでしょうけど、

なんとか、あのような戦争を繰り返さないために、

リアルな悲惨さを、伝える方法を考えないとあかん時期に来てるんやないかな、

思いました。