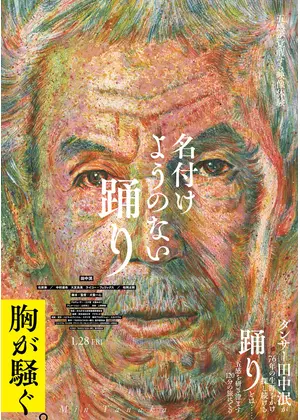

映画「名付けようのない踊り」。

最近では「HOKUSAI」での芝居が強烈に記憶に残っている。

一昨年行った、杉本博司さんの展覧会で流れていた映像も忘れられない。

ようやく田中泯さんのドキュメンタリー映画「名付けようのない踊り」を観てきた。

田中泯さんの踊りは、他の踊りと何かが決定的に違う気がしていた。

その違いに少しでも近づければ、と思いながら観ていた。

田中泯さんは、ダンサーとして筋トレなどで身体を鍛えることはない。

日々の農作業を通じて身体を作る。

そして、感ずるままに、その身体で踊る。

きっと「やりたいこと」と「できること」が完全に一致してるのだろう。

言い換えると、心と身体の完全なる一致。

まるで生きることのすべてが踊り、と思えた。

その踊りは、あの哲学者ロジェ・カイヨワをして

「名付けようのない踊り」と名付けられた。

素晴らしいネーミングやなあ。

泯さんの踊りは、どの踊りにも似ていないし、

踊りの範疇に納めることもできそうにない。

だけど、それを観ると「踊り」としか言えない圧倒的な美しさがある。

芝居ですら、踊りに見える。

それは、人形の美しさとは違い、

生きている人間の美しさ、年輪を重ねた美しさだ。

その人そのものと踊りが、完全に一体化した美しさだ。

だから、きっと年輪を重ねれば、

また違った美しさが出てくるし、

一年後の美しさは、決して今の美しさと同じではないのだろう。

泯さんの踊りの多くは「場踊り」と言って、

路上や、広場、時には、誰もいない場所で行われる。

その踊りは、観客などの人を含め、

その場にある、すべてのモノとの対話と思えた。

言葉にはできない、

もしかしたら言葉が生まれる以前の

コミュニケーションの再生なのかもしれない。

直接的なセッションもあった。

そのセッション相手は中村達也さんだったり、大友良英さんだったり。

映画の音楽が上野耕路さんと言うのも、嬉しい。

アニメーションは「頭山」の山村浩二さんだし、

監督・脚本は犬童一心さん。

素晴らしい映画にならないわけがないが、

それも、田中泯さんという

稀代のダンサーが存在したからこそ成立する素晴らしさなんだろう。

この人と同じ時代に生まれてきたことを感謝したくなる映画でした。

昨年、ようやく生の田中泯さんを拝見しました。

(20250215記)